尹稚:取消公摊是数字游戏?必要的空间还是买家买单

近日消息,#多地官宣将取消公摊#等多个词条冲上了热搜,以衡阳为代表的几个城市,已经出台文件官宣将取消房屋公摊面积,实行商品房销售按套内面积计价,从2025年1月1日开始执行。

这个政策一出,立刻引发了广泛关注和热议:对于普通老百姓而言,到底是不是利好?

“取消公摊,真的能让总房价降低吗?”

想必这才是大家此刻最关心的问题。

其实,公摊面积这一概念并非我国首创,在欧美国家也有类似制度,不过大多局限在电梯、楼梯这些垂直交通区域。

但在我国,公摊的涵盖范围确实要大得多。

除了电梯、楼梯之外,还囊括了小区大堂、门厅、走道等水平交通空间,以及物业管理用房、设备间等公共设施区域。

就在不久前,仍有媒体报道购房者的抱怨:

“110平方米的房子,合同上标明使用面积75平方米,到手却发现套内面积只有60多,公摊面积占了建筑面积的快一半…”

超过30平米的公摊面积,包括了电梯、楼道、物业管理用房,甚至一些开发商为了保利润“做手脚”的部分,比如电梯井、公共走廊的公摊比例远高于正常标准,都让消费者叫苦不迭。

公摊信息不公示,如此巨大的“操作空间”,显然重挫了购房者的知情权。

且物业费、暖气费按建筑面积征收不合理,导致业主费用增加、权益受损,这必然会导致市场混乱。

购房者无从得知真实的“商品质量”,当然会茫然无措,从而抑制自身的消费、投资愿望。

此番各地官宣取消公摊,目的就是消灭这些业内乱象。

比如杭州出台的规定,新成交宅地均可以享受面积认定新规,封闭式阳台只算一半面积,开放式风雨连廊不计容等,着重提高得房率。

那么,取消公摊究竟能带来哪些好处?政策实施是否会遇到阻力?总房价会因此降低吗?

简单来说,以套内面积或建筑面积来计价,售价上差距不会太大,毕竟建筑成本是有数的。

但取消房屋公摊面积,最直观的好处在于能让房屋交易更加透明,降低理解与沟通成本。

取消公摊后,直接以套内面积作为购房依据,能够避免开发商“玩数字游戏”,让买家明明白白消费,不仅可以减少矛盾,还能提升市场的公平性和透明度。

但这对开发商的要求就高多了,需要更加明确地列出哪些设施费用由全体业主共同承担,哪些属于套内使用面积。

一旦碰触到利益让渡的问题,可想而知,新政的推行不可能毫无阻力……

首先,取消公摊面积后,房价可能会以“套内面积单价”的形式重新调整。

表面上看,单价可能会上升,很多购房者可能会误以为“房价又涨了”。

比如,原来你买的是100平米的房子,总价100万元,单价1万元/平米,但套内面积只有70平米,真正到手的单价是1.43万元/平米。

如果改成按套内面积计算,总价不变,单价直接标1.43万元/平米,很多人会心理落差大。

这种“数字上的变化”需要时间让市场消化,特别是已经头大了很久的开发商,后边还咋宣传?

其次,已有业主的权益保障也是一大难题。

过去买房时签订的合同约定了公摊面积,如果新政施行,原有房屋如何计算“套内面积”?公摊部分是否需要重新分配?

这些问题在实际操作中可能会引发连锁反应,比如物业费怎么算,维修基金如何分摊,公共设施使用权如何调整等等……

不患寡而患不均,这些都是政策制定者需要考虑的配套细则。

至于取消公摊是否会大幅降低总房价,说实话,不太可能。

房地产市场的价格,受供需关系影响要远大于政策变动。

一方面,取消公摊不会直接影响房屋的开发成本,开发商的利润空间并未因此缩小;

另一方面,市场需求、地段、学区、配套设施等依然是决定房价的核心因素。

所以,单纯期待“取消公摊”会让房价显著下降,可能不太现实。

近年来,购房热情不高的原因很多,首当其冲的是经济大环境的变化。

咱们刚刚经历过口罩三年带来的收入不稳定和就业压力,太多朋友对未来的经济预期变得谨慎。

其次,过去几年房价高企,已经透支了部分居民的购房能力,再加上“房住不炒”政策的持续落实,购房不再是投机的“快钱生意”。

此外,年轻一代的生活观念也在改变。

与其为房贷几十年背负压力,不如选择灵活的生活方式,短期内先租房住,这是不少年轻人的心声。

对于新手买房的人来说,有几个注意事项一定要记牢。

第一,买房时要明确自己最核心的需求,比如是自住还是投资。

如果是自住,就要综合考虑位置、配套设施、通勤距离等实际因素,而不是盲目追求面积或“豪华”概念。

如果是投资,则要深入了解当地的市场潜力,比如人口流入情况、产业结构和未来发展规划。

第二,务必看清合同细节。即便未来全面取消公摊,也要仔细核对合同中对面积、价格、交付条件等的规定,避免后续产生不必要的纠纷。

第三,要评估自己的还款能力。在高利率环境下,房贷的成本不可忽视,千万不要因为一时冲动而让家庭陷入财务困境。

最后,还需要充分了解政策和市场趋势。比如,地方政府是否出台了相关的购房补贴政策?未来该区域有没有重大基建规划?这些信息都可能影响房产的升值潜力。

取消公摊面积的政策是楼市改革中的重要一步,虽然不能一蹴而就,也可能带来一些短期的不适应,但从长远来看,这将让购房更加透明、规范。

对于普通购房者来说,最重要的还是根据自己的实际情况作出理性选择,避免被市场的短期波动或数字游戏误导。

毕竟,买房是一生的大事,适合自己的,才是最好的。

00后疯感工牌火了:是解压方式也是情绪表达

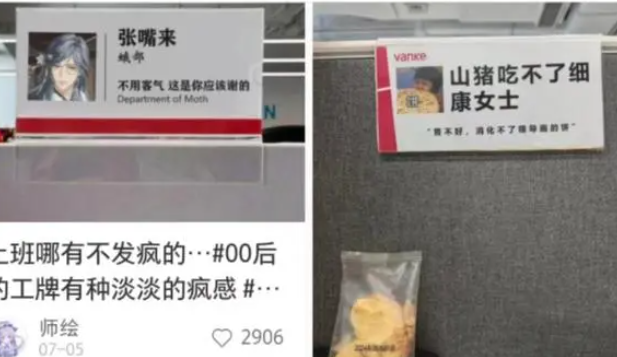

近日消息,一个话题冲上各大平台的热搜,那就是#00后的工牌,有种淡淡的疯感#,各位,是疯狂的疯啊。

现在,年轻的打工人搞出了很多创意工牌,除了有“陈住气”“张工资”等百家姓加签名的谐音梗,甚至还发明了一个别出心裁的“组合拳”,即“百家姓+新型MBTI人格类型+个性签名”的脑洞组合。

比如,周姓网友工牌是“周周加班 又熬过一周女士。比如:茶不苦,心不堵,熬熬又到星期五”;“中药已经调理不了我了,农药才行”;“不用客气,这是你该谢的”。 还比如,姓金的网友工牌是“金点子大王;MBTI-CAFE;先帝创业未半,花光所有预算”……无论是从“花名”,还是到“工牌签名”,无一不透露出一种打工人平静的疯感。

任何一个网络热梗都有着独特的文化基因。“疯感工牌”也一样。那么,为何年轻人如此热衷于在工牌上“整活儿”呢?

最近,有网友提出的“工位20分钟效应”,为我们揭示了其中道理。简而言之,就是当员工坐在工位上,面对屏幕长达20分钟时,即便不进行任何实质性的工作,也会感到极度的疲惫。因此,无论是通过工牌发疯,还是整顿职场等行为,都不过是年轻人为自己找到的一种短暂的喘息空间罢了。

对于许多00后职场人来说,这些“发疯工牌”不仅是情绪的宣泄口,更是他们个性的展示舞台。

工牌上的每一个图案、每一个文字都蕴含着他们的情感和态度。通过工牌上的创意设计,他们可以向同事传递自己的喜怒哀乐,也可以借此表达自己对工作的看法和期待。

值得一提的是,“00后”是在信息时代成长起来的,具有较强的自我意识和个性特征。在职场上的人际关系更加简单,更为直接,也更看重平等交流。“00后疯感工牌”反映的不仅是年轻一代对职场文化的反思和调整,也是他们对未来美好生活的向往和追求。他们希望打破传统职场的条条框框,用更加开放、包容的心态,去面对工作和生活中的各种挑战。

就像有位网友所说:“以前工作不愉快都是撂挑子不干了,现在的年轻人啊,做个工牌就把自己哄好了”。

-

《抖音》6月5日最新热搜一览

10-08

-

抖音怎么设置仔仔头像 抖音设置仔仔头像教程一览

04-11

-

抖音恶魔特效入口在哪里 抖音恶魔特效入口介绍

10-03

-

-

抖音找红包怎么快速找到 抖音找红包快速找到方法

08-27

-

《抖音》拍摄光头强特效的操作方法

10-15